熱伝導とは?

熱伝導は、電熱の一種です。 伝熱の形態は下記3つに分類されます。

- 熱放射(輻射)

- 熱伝達(対流)

- 熱伝導

熱放射(輻射)

伝熱のメカニズムの 1 つは、電磁波の伝達による放射によるものです。 このメカニズムは、ラジエーターの熱や日差しを「感じる」ことでよく知られています。 電磁波は真空中を伝播できるため、放射は物質の存在を必要としません。

黒体から放出される熱放射は、ボルツマンの法則によって表されます :

熱伝達(対流)

伝熱の 2 番目のメカニズムは対流です。 高温固体から低温流体(気体、液体)へ熱エネルギーが移動する際に、加熱された流体が上昇し上部の冷たい流体が降下します。 エアコンによる冷暖房は対流によるものです。

熱伝導率

熱伝導率は、粒子や電磁波を輸送せずに熱を伝導する能力を表します。 これには物質の存在が必要であり、固体の主要なメカニズムです。 熱は、分子、原子またはイオンの振動とそれらのランダムな衝突 (ブラウン運動、格子振動等➜フォノニックの寄与)、及び自由電子によって伝達されます。 熱的および電気的に絶縁された材料ではフォノニックの寄与が、金属のような導電性材料では電子の寄与が多いと言われています。

金属では、電気伝導率と熱伝導率の両方が大部分を自由電子が担うため、ヴィーデマン-フランツの法則に従い、熱伝導率を電気伝導率で割ったものは絶対温度に比例し、ローレンツ数は比例定数です。

熱伝導率[W/mK]は厚さ1mの板の両端に1℃の温度差がある時、その板の1m2を通して、1秒間に流れる熱量のことです。

熱拡散率

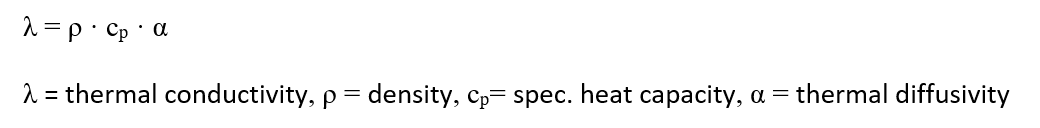

熱拡散率と熱伝導率が混同されることがあります。 熱伝導率は材料内の熱の伝播を表し、熱拡散率は温度差の伝播を表します。 それらは、次の式で関連付けられています。

これにより、熱伝導率は、独自の記号 (λ – 「ラムダ」) と独自の SI 単位 W/mK を持つ特徴的な材料特性になります。 その逆数が比熱抵抗です。

Some figures :

ガスと絶縁材料の熱伝導率は 0 ~ 1 W/mK の範囲で低くなります(空気 : 0.026 W/mK ; EPS(発泡ポリスチレン) : 0.035-0.050 W/mK ; PE、PP、PMMA などのポリマー : 0.1 – 0.2 W/mK)。

ほとんどの液体の熱伝導率は 0.1 ~ 0.6 W/mK の範囲です (無極性液体よりも伝導率が高い極性液体、水: 0.6 W/mK)。

金属は、数 W/mK から数百 W /mK までの高い熱伝導率 (および電気伝導率) を持ち、銀と銅はの非常に高い伝導率 (> 400 W/mK) です。

公開されている最高の熱伝導率は、ダイヤモンドとグラフェンの熱伝導率で、>> 1000 W/mK です (一部の論文では、グラフェンについて > 5000 W/mK が言及されています)。

科学的定義

熱伝導率の科学的定義は、サンプル内の熱の輸送を説明する材料特性であるとされます。 各サンプル温度について、その温度での密度、熱拡散率、および比熱容量の積から得られ (式 1)、熱流密度と温度勾配の負の商として表すことができます (式 2)。 (式 3) の例は説明用です。

λ= ρ* cp*α (1)

λ = thermal conductivity, ρ = density, cp= spez. heat capacity, α = thermal diffusivity

λ=-q/∆T (2)

λ = thermal conductivity, q = average heat flow density, ∆T = temperature gradient

この定義を使用して、たとえば円筒状のサンプルを検討する場合、次の計算を行うことができます。 長さ l で断面積 A が一定の理想的な均質な円柱を考えた場合、その円柱の側面はアイソレイトされていると仮定すると、温度変化は円柱の縦方向(長さ方向)でのみ可能であり、その長さ方向の温度勾配は (ΔT )/l となります。 高温側から低温側への熱流の密度は、λ*(ΔT )/l です。 したがって、断面 A を考慮すると、(式 3) を使用して熱流 Qを計算できます。

Q = (A*λ*∆T)/l (3)

λ = thermal conductivity, Q = heat flow, ∆T = temperature gradient, A = cross section, l = length

熱伝導率の測定方法

これらの事実により、熱伝導率を決定するための直接的および間接的な方法がいくつかあります。 最も一般的な手法としては、レーザーフラッシュ法または薄膜レーザーフラッシュ法を使用した熱拡散率の測定です。 したがって、サンプルの厚さ、サンプルの比熱容量を決定する必要があります。比熱は、主に示差走査熱量測定 (DSC) によって測定されることが多いです。

これらの結果から、熱伝導率を計算できます。 一方、ホットワイヤー法などの直接的な方法もあります。たとえば、既知の熱量を試料内に放散させることにより、非定常法でありながら熱伝導率が直接得られるTHB 測定です。 HFMなどで使用されるホットプレート方式もあります。 この方法は、サンプルに上下から取り付けられた一定の温度勾配を使用し、熱流を直接測定します。

熱伝導率及び/または熱伝導率を測定するためのいくつかの測定方法が知られている。 それらは 2 つのグループに分けられます。

- 定常法

- 比定常法(一時的または時間依存の方法)

定常法 (熱流束計、保護されたホットプレート、いくつかの熱線技術、3 オメガ法など) は、(動的) 平衡がテストされた材料に設置されている間に熱流束の測定を行います。 サンプルの片側をホット プレートに、反対側をコールド プレートに接触させます。 熱平衡を確立した後、定常的な (時間に依存しない) 温度勾配が存在し、熱流束から熱伝導率を計算することができます。理論は非常に単純です。

比定常法(レーザー フラッシュ法や一部の熱線技術など)は、平衡状態から外れた状態を作成し、時間の経過とともにその平準化が分析されます。 使用する理論は方法によって異なり、定常法と比べて非常に複雑です。